ノートを作ってるんだけど、どう作ればいいのかな?

みんな結構かわいくアレンジしたり絵を書いたりしているけど、どうなんだろう?

こういった疑問に答えます。

この記事の内容

・ノートの作り方で意識すること

・実際のノートの作り方

ノートを作成することについては実はあまりオススメしません。

けど、これはあくまでも僕の価値観ですし、勉強法は人それぞれやり方が違います。

なので今回は、「もし僕がノートを作るのならどう作るか?」という視点で話していきます。

【看護師国家試験】ノートの作り方を解説【意識すること3つ】

ノートを作るときには以下の3つを意識してください。

ポイント

①何のためにノートを作るのか

②ノート作りに時間をかけない

③ノートは豪快に使う

1つずつ解説していきます。

なんのためにノートを作るのか

ノートを作る目的を忘れないようにしましょう!

ノート作りは、「自分が忘れないようにメモする」ものであって、作り上げるものではありません。

インスタでみんなが挙げたノートを見ていると

「あんなふうに綺麗にまとめなきゃ」

と思ってしまうかもしれませんが、その必要はありません。

自分が忘れないようにメモするという目的を達成できればいいんです。

なので、汚くてもいい。

ノートを作って「勉強した気になっているだけ」は本当に危険。

あくまでも最終目的は、国試に合格すること。

ノートはそのための手段であることを忘れずに!!

ノートを作っても問題が解けなければ、残念ながらそのノートには存在価値がありません・・・。

インスタのはあくまで「芸術品」として別次元のものと考えておいたほうがいいのかもしれませんね。

注意ポイント

ノートを作ることが目的にならないように!

ノート作りに時間をかけない

ノート作りに時間をかけないようにしましょう。

理由は先程も述べたように

ノート作りに時間をかけすぎて問題を解く時間が減ってしまっては本末転倒だからです

たまに見かけるのが、参考書に書いてあることを移したり、カラーペンで色分けしすぎたり。

参考書の内容を書いても正直全く意味ないです。

カラーペンで色分けするのは賛成だけど、やりすぎても逆に見づらくなるだけ。

ペンを持ち替える時間や色を選ぶ時間、ペンを買い足す時間がもったいないです。

ノートは豪快に使う

ノートは豪快に使いましょう!!

理由は、小さい文字だと読みにくいから。

ノートがもったいない!って思うかもしれませんが、小さい文字だと読む気なくします。

大きい文字だとそんなに書けないのでは?

と思うかもしれませんが

文字はそんなに書けないくらいでいいんです

要するに、書くとしたら一言または短い文章。

なので、ノートは大きな文字や大きな絵で埋め尽くしてどんどん使いましょう!

内容がバラバラにならないよう整理することは大切です。

領域別にノートを分けると、書いたことを探すときに見つけやすいと思います。

ルーズリーフの人はファイルでわけてもいいでしょう。

そして、文字は行に収めなくていいので大きめに書く。

途中で書き足せるように1/3は余白を残しておきましょう!

実際にノートを作るとしたら僕はこう作る

ここからは、「僕が実際に国試対策でノートを作るとしたらどのように作るか」について話していきます。

僕はルーズリーフ派なので、用紙と領域分のファイル、または挟めるインデックスを用意します。

ちなみに、サイズは持ち運びに便利なA5サイズにします。

ノートの目的は「思考の整理と思い出し用」として

僕はノートを「思考の整理と思い出し用」として使います。

どのように使うかというと

たとえば、間違えた問題について絶対に覚えておくことや、病態の機序を自分の言葉でメモします。

「思考の過程」をまとめる

病態の機序がわかったときや、わかりやすい表現をネットで見つけたとき。

こういうときにそれらをノートにまとめます。

たとえば

簡単に言うとどんな機序なんだろ??

【ネットで検索する】

あ!なるほどね!

呼吸には2つのスイッチがあると。

「体内の二酸化炭素が増えた時」に呼吸を促すスイッチと、「酸素が減った時」に呼吸を促すスイッチ。

COPDの人は常に体内のCO2濃度が高いから、二酸化炭素のスイッチが鈍いんだ!

すると、COPDの人の呼吸スイッチは「酸素が足りない時」の1つしか効かない。

だから、酸素投与をしすぎると体は「呼吸の必要がない」と錯覚してスイッチが発動せず呼吸停止するのか!

上記のような「思考の過程」を「自分の言葉」でメモします。

そうすることで、自分なりにしっかり理解できるし、忘れた時にも見返せば思い出せます。

関連図として自分でまとめてもいいと思います。

赤シート対応にする

たぶん僕だったら、覚えておきたい部分をオレンジ色で書くと思います。

理由は2つ。

①ポイントの強調

②オレンジ色にすることで赤シートで隠れる

これにより、まとめつつ、問題集としても使えます。

ポイント

ただまとめるのではなく、一部隠せるようにすることでオリジナルの問題集にもなる!

ノート作りの一例

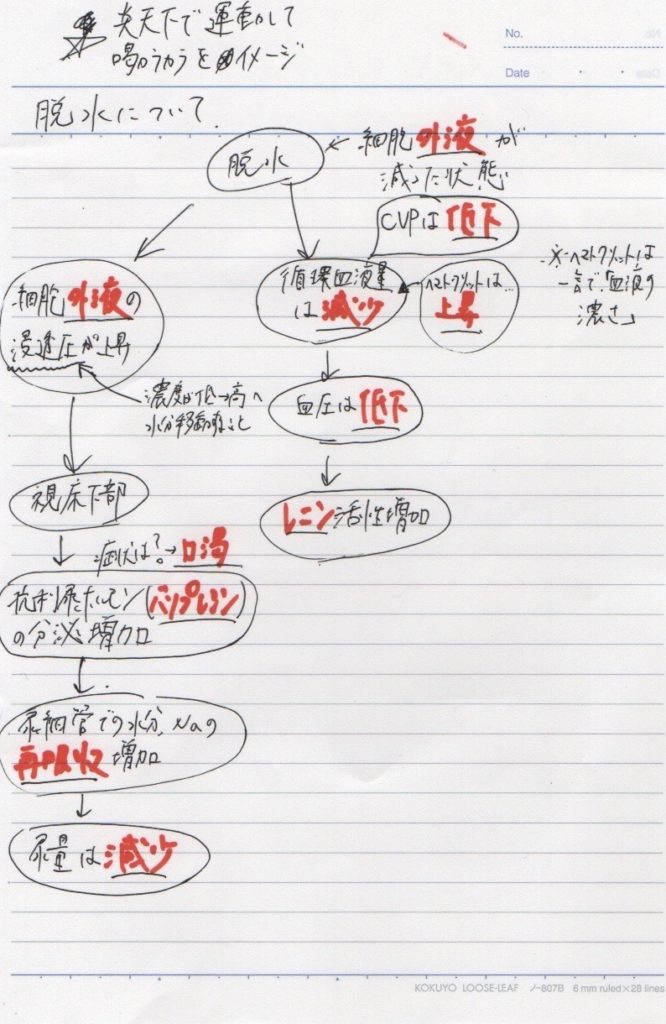

以上を踏まえて、脱水についてまとめてみます。

国試では脱水についての問題はよく出てきます。

たとえばこんな問題。

脱水でみられるのはどれか?

1.尿量の減少

2.血症浸透圧の低下

3.バソプレシンの分泌の抑制

4.血漿ナトリウムイオン濃度の低下

「脱水の機序と症状がよくわかんないなぁ~」というときに簡単にまとめたりします。

とりあえず自分なりにまとめてみました。

途中までですがこんな感じです。

雑ですみません(;´∀`)

ポイントは以下の4つ

①文章ではなく関連図、または箇条書き

②オレンジペンを使用し、赤シートで隠れるようにした

③かつ、オレンジペンで書くところは、本番の選択肢となったところ

④定義が難しくて理解に苦しみそうな用語は、イメージでもいいので補足しておく

こういった感じですかね!

まとめ

以下、まとめになります。

ポイント

・ノートを作る時には時間をかけすぎないようにする

・作ることが目的にならないように!

・ノートは大きな字や大きなイラストで豪快に使う

・ノートに書く内容はわからない病態の整理や関連図

・文字を一部隠せるようにすることでオリジナルの問題集にもなる

今回はノート作りについて説明しました。

正直、勉強の仕方は人それぞれであって

勉強方法を模索しながら自分にあった方法を選べばいいのです。

ただ、間違いなく言えることは、ノート作りに時間をかけすぎない!

そして、国試対策はなるべく早めに始めておくこと!!

12月に勉強始めても受かる人がいることは事実。

でも、これはリスキーだし、落ちると受験は1年後。

少しでも合格の確率を上げる選択をしていきましょう。

今回の記事は以上になります。