覚えることが多すぎて困っています。

覚えてもすぐに忘れちゃうし・・・。

なにかいい覚え方はないですか?

この記事の内容

・単語カードの作り方と覚え方

・単語カードを作る時の注意点

看護師国家試験は覚えることがとても多くて大変ですよね。

なかなか覚えられず、悩んでいたり、焦りを感じたりしてはいませんか?

僕は、国試の暗記物は単語カードを用いて暗記しました。

個人的にはこのおかげで、はやく覚え、そして長く記憶することができたと思っています。

ということで、今回は「単語カードを使った覚え方と注意点」について話していきます。

【看護師国家試験】単語カードを使った覚え方【作成~暗記まで】

実際にどのように作成し、どのように使うかを話していきます。

単語カードの作成方法

作成するときのポイントとしては次の3つです。

①暗記できていないことを書く

②一問一答形式で書く

③文章はなるべく短く

暗記できていないことを書く

作成にはかなりの手間と時間がかかります。

当然ですけど、暗記できていないものだけを書きましょう!

参考になる動画を載せておきます。

一言で要約すると「どうしても覚えられないものだけ単語カードに書け!」です。

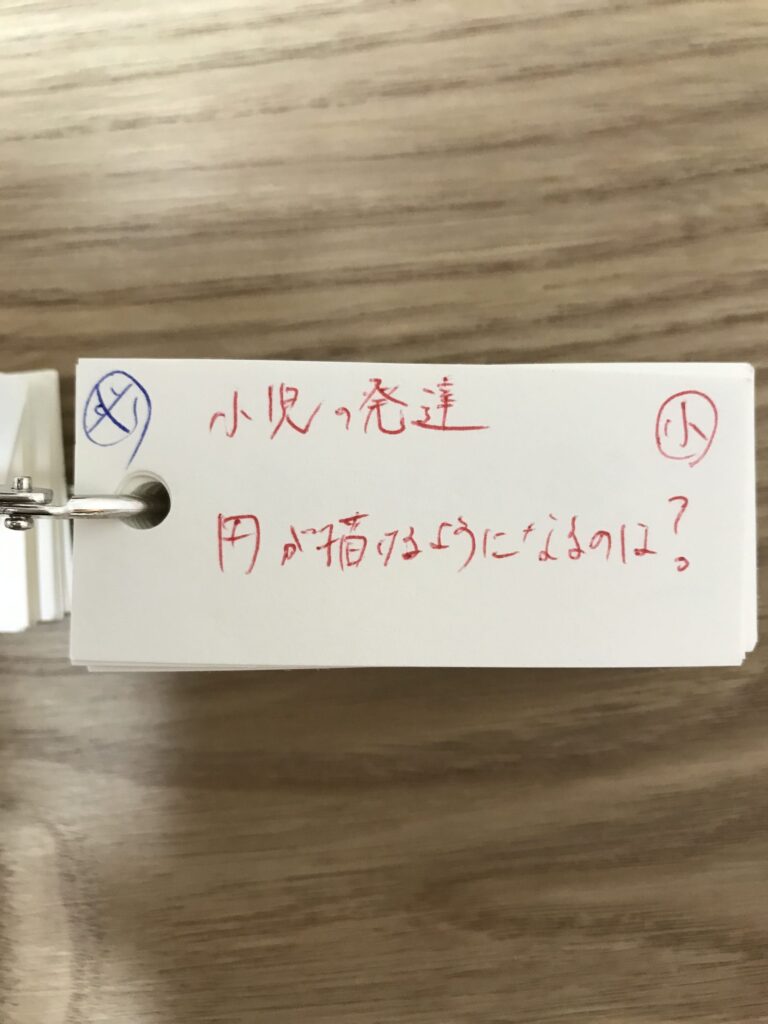

一問一答形式で書く

単語カードのオモテ面に問題、ウラ面に答えを書くのですけど

問題数を1枚に詰め込まないようにしましょう!

ポイント

1枚につき問題は1つ、一問一答形式で!

こんな感じに作ります。

左上の「必」は必修問題、右上の「小」は小児領域

答えはシンプルに。余計なことは書かない。

文章は短くし、余計なことは書かない

これも先ほどの内容と似ていますけど、文章は少なくしてください。

空きスペースもあるので書きたくなってきますが、なるべく書かないようにしましょう。

詳しく知りたいときは参考書を開きましょう。

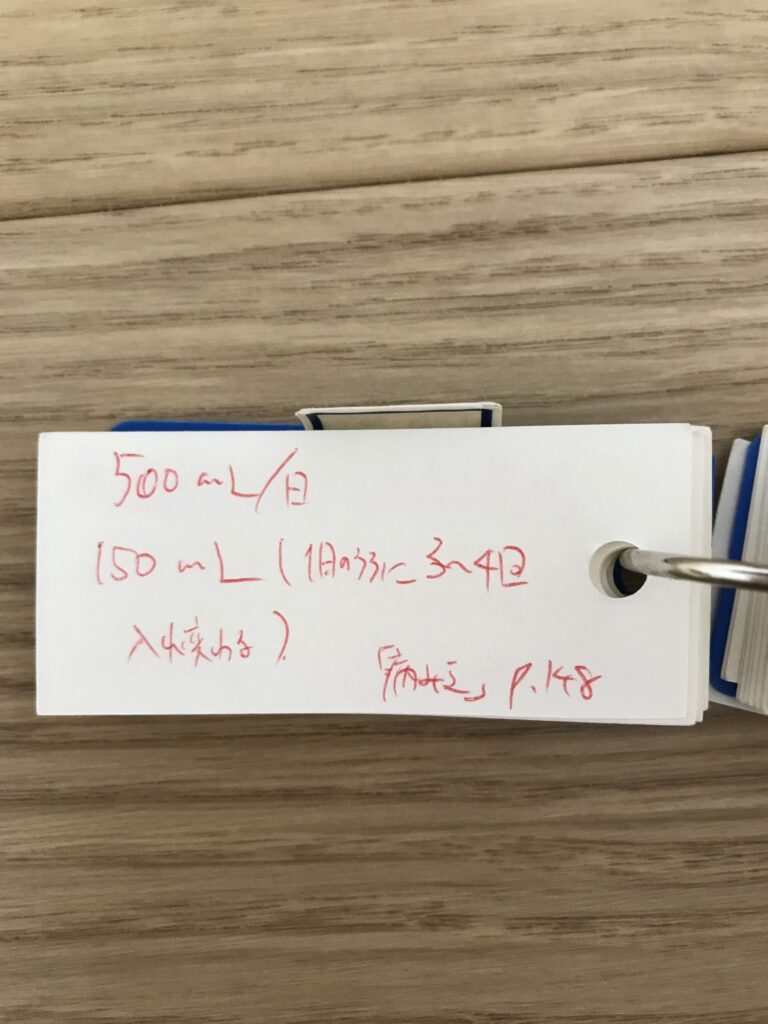

単語カードにテキストのページを書いておくのも1つの手です。

右下にはテキストのページを書いておきます。「病気がみえる」のp148だそうです。

単語カードを使った暗記方法

暗記方法は以下の6つです。

①作成したら毎日使う

②次の日は前日+今日作成したもの

③「覚えたもの」「覚えていないもの」の仕分け

④覚えたらシャッフルする

⑤暗記中は全身をフル活用

⑥暗記に最適な時間は寝る前と起きたとき

作成したら毎日使う

書いた後は覚えられるまでひたすら暗記です!

ただ、最初から全部覚えるのは大変なので、今日は10個、明日は15個とかハードルは低くてOKです。

次の日は前日+今日作成したもの

昨日覚えたから今日はやらない、ではありません。

できる限り前日に覚えたことも簡単に復習しましょう!

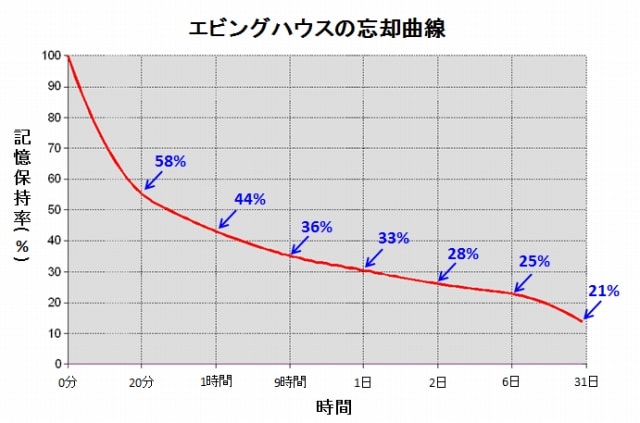

ここで有名な「エビングハウスの忘却曲線」を出してみます。

このグラフが表していることは、人がなにかを学んだ時にどれくらい覚えているかです。

記憶保持率

・20分後の記憶保持率は58%(42%忘れている)

・1時間後の記憶保持率は44%(56%忘れている)

・9時間後の記憶保持率は36%(64%忘れている)

・1日後の記憶保持率は33%(67%忘れている)

・2日後の記憶保持率は28%(72%忘れている)

・6日後の記憶保持率は25%(75%忘れている)

・31日後の記憶保持率は21%(79%忘れている)

なので理論上、今日覚えたことも明日には半分以上忘れてしまいます。

暗記するときは昨日覚えたこともまた繰り返しましょう!

そして覚えられたら徐々に間隔をあけます。

ちなみに画像引用元の記事では、この忘却曲線を利用してどのようなタイミングで学習したらよいかについて語ってます。

面白いので1度読んでみることをおすすめします。

☛エビングハウスの忘却曲線で分かる、最適な復習のタイミング

「覚えたもの」「覚えていないもの」の仕分け

覚えたものはいつまでやっても仕方ありません。

まだ覚えきれていないものをなんでもいいのでマークして、覚えたものと覚えていないものを仕分けましょう。

覚えたらシャッフルする

単語カードのデメリットは、カードの順番で答えを暗記してしまうこと。

これを防ぐために時々カードの順番をシャッフルしましょう!

単語カードだからこそできる技です。

暗記中は全身をフル活用

暗記中は全身を使います。

どういうことかというと

・声に出す

・歩きながら

・身振り手振り

これらをすることで、定着率があがります。

椅子に座って黙々とやってはいませんか?

せっかくなら少しでも覚えやすいやり方をしていきましょう!

余談ですが僕は高校生の時に、母親が使わなくなったステッパーを使って英単語を覚えていました。

こういった感じで(笑)

暗記に最適な時間は寝る前と起きたとき

寝る前と起きた時に同じものをやりましょう。

同じものというのがポイントです。

起きた時にやるのは、前日と同じもの。

昨日覚えたことを朝にやることで定着率をあげます。

実はここまでの内容の一部はメンタリストのDaiGoさんもYouTubeで話しています。

科学的根拠に基づいた話なので、有益です。

単語カードを作るときの注意点

ここからは単語カードを作るときの注意点について話していきます。

注意点は以下の3つ。

①1枚に多くのことを盛り込まない

②ただの暗記にならないようにする

③単語カードの作成に熱中しすぎない

1枚に多くのことを盛り込まない

繰り返しになりますけど、1枚に多くの情報を盛り込むのはNGです。

単語カードは反射的にやるもの。

感覚としては1枚につき1秒以内。

これをぱっぱぱっぱ行う感じ。

だから、ほかの情報はいりません。

ただの暗記にならないようにする

単語カードのデメリットです。

ただの暗記にならないようにしてください。

ちょっと表現が難しいけど、A=Bみたいな考え?

丸暗記のしすぎで、それ以前に全体の把握ができていない、、というのでしょうか。

いくつか例をあげます。

例

①ある法律の1つの文章の穴埋め問題。

その文章の暗記はしたけど、その法律自体がいったいどういうものなのかを理解していない

②脱水のときの起こる症状5つを丸暗記した。

けど、脱水の定義や機序を覚えていないために、応用問題が解けない。

なんとなくイメージは伝わったでしょうか?

暗記はたいせつです。

けど、それ以前にもっと全体をみなければいけない。

「木を見て森を見ず」でしょうか。

注意ポイント

暗記をする時には、概要や機序、仕組みなども把握する!

単語カードで暗記し、参考書で本質を理解。

このセットを行うようにしましょう!

試験が近い場合は単語カードを作らない

もう1つ注意することがあります。

この記事を読んでいる時点で、試験何か月前でしょうか??

もし試験2ヶ月前とかだったら、単語カードを作ることはおすすめしません。

というかやめてください。

理由は

・単語カードは作成自体に時間がかかる

・残り時間が少ない

2ヶ月前とかになったら、新しいことは終わりで調整に入る時期です。

つまり、必修問題の苦手分野の確認であったり、過去問を解いたり。

なので、単語カード作成に時間を割くのではなく、問題を解くことに全集中しましょう!

必修問題で単純に暗記の問題、たとえば出生率とかそういうのであればいいと思います。

まとめ

今回のまとめです。

まとめ

・単語カードはなるべく短い文章かつ一問一答形式で作成する

・定着率を上げるために五感をフル活用しながら行う

・寝る前に暗記し、起きたらもう一度同じものをやる

・丸暗記だけするのではなく、全体像や概要も理解する

・単語カードの作成には時間がかかるので、試験まで期日がない場合には作成をおすすめしない

単語カードを使った暗記方法は国試だけでなく、今後もどこかで役に立つとおもいます。

僕も実際に呼吸療法認定士の試験勉強や、心電図検定の勉強の時にやりました!

時間に余裕があれば皆さんもぜひ試してみてください。