インシデントの振り返り方法がわからなくて困っています。

こういった疑問に答えていきます!

本記事の内容

・インシデントの振り返り方法5つの手順

・インシデントは振り返りのあとが大切

この記事を書いている僕は、看護師11年目になります。

今まで多くのインシデントとアクシデント2件を経験してきました。

インシデントレポートに慣れない頃は、考え方や書き方がよくわからないものです。

本記事では、インシデントを振り返る時の考え方や、改善策の活かし方について話していきます。

今回の記事は一部、以下の本を参考にしています。

インシデント事例をもとに、振り返り方法が丁寧にわかりやすく書いてあるのでおすすめです!

インシデントの振り返り方法【5つの手順】

振り返り方法は次の5つのSTEPです。

①原因を挙げていく

②挙げた原因を図にしていく

③原因を「当事者要因」「環境要因」「患者要因」に分けて考える

④対策を考える

⑤実行する

原因を挙げていく

考えられる原因をとにかく挙げていきます。

そして、原因1つ1つに対して「なぜ?」を追求していこう!

「なぜ?」を追求する理由は、事故の根本的な原因を探すため!

そのためにも、起こった事象に対して「なぜ?」と繰り返し自分に問いかけていきます。

これだけだとわかりにくいので、事例を用いて話していきます。

事例

看護師Aさんは他スタッフとともに患者さんの体位変換に入ります。

その患者さんは鎮静・挿管中で両上肢抑制中です。

その日は入院患者の対応もあり、Aさんは焦っていました。

体位変換中にナースコールが鳴り、Aさんは「はやく行かないと!」とさらに焦ってしまいます。

体位変換後にすぐに他患者の対応に行きました。

20分後、人工呼吸器のアラームが鳴っていることに気づいて訪室すると、患者さんが自己抜管し右手に挿管チューブをもっていました。

Aさんがいた右側の抑制はされていませんでした。

この事例について考えていきます!

まずは原因を考えていきましょう!

抑制していなかったからだ・・・

部屋出るときに抑制したか確認しなかったからかなぁ。

入院患者の家族対応とか書類整理とかやることたくさん残っていたし・・・。

ナースコールも鳴ったからそれでさらに焦っちゃったの。

ナースコール対応する前に、一緒に体位変換に入っていた看護師に一声かけてもよかったかなと思うし。

あと、患者さんは鎮静して抑制もしていたんだよね?

患者さんの鎮静評価はどうしてた?

体位変換の前からも動いていたけど、それに対して鎮静の量を検討したりしていなかったわ。

なんで検討していなかったかと言われたら・・・

正直、鎮静の評価がよくわからなくて・・・

部屋がナースステーションから遠くて・・・

今回はわかりやすいように会話式でやってみました。

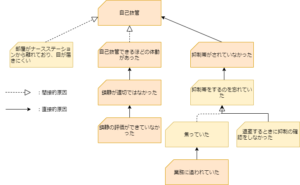

いまの会話の中で出てきた原因をまとめると以下の図のようになります。

挙げた原因を図にしていく

さきほど挙げた原因を整理するために図にしていきます。

図にすると以下のようになります。

こうすることで、根本的な原因や間接的な原因もわかります。

原因を当事者要因、環境要因、患者要因に分類する

「なぜ?」を追求して出てきた原因を「当事者、環境、患者」に分けて考えよう!

こうすることで情報を整理できます。

各項目の詳細は以下の通りです。

当事者

主に当事者に関する要因。

例えば、当事者の観察不足や知識不足、判断の誤り、思い込みなど。

環境

事故が発生した時の周囲の状況や医療機器の不具合、システムやマニュアルの不備など

患者

事故当時の患者状態(不穏、せん妄、眠剤内服後など)

具体的にどうやって考えていけばいいの?

今回の事例は以下のように分類できます。

当事者

・焦っていた

・体位変換後の確認を怠っていた

・鎮静評価ができていなかった

環境

・入院対応があり忙しかった

・患者の部屋が遠く、観察しにくい

患者

・体動があった

・鎮静が不十分だった

対策を考える

原因をもとに、対策を考えていきましょう!

対策を考える上でたいせつなことは、必ず対策は行動レベルに落とすことです。

自分が業務内で実行できる案でないと対策を立てる意味がないですからね。

ちなみに、今回の事例で自己抜管に至った最大の原因は抑制を忘れたことです。

なので、これについて一番対策を考えていきます。

| 自己抜管の原因 | 対策 | |

| 当事者要因 |

|

|

| 環境要因 |

|

|

| 患者要因 |

|

|

実行する

あとは挙げた対策を実行していきます。

実行したらかならずその対策が効果があったのかを振り返りましょう!

PDCAで振り返ります。

対策の「退室するときにはからなず抑制がされているか確認する」を例に挙げると以下のような感じです。

Plan:対策案を立てる

⇒体位変換後には必ず抑制がされているかの確認をする

Do:対策案を実行する

⇒業務中、患者さんから離れるときには必ず抑制の確認をする

Check:実行した結果を評価する

⇒自己抜管なく経過。他看護師が抑制を忘れてることにも気づけるようになった

Action:改善点があれば変えて再度実行へ

⇒このまま続行

インシデントは振り返りが大切

同じ事故を起こさないためにも、インシデントは振り返ったあとが大切です。

振り返りがたいせつなことはわかったけど、やっぱりちょっと疲れるわね。

正直インシデント起こしただけでも辛いのに、振り返りまでやるのは精神的に大変・・・。

確かに振り返りは正直つらい作業です。自分のできていない部分を認めなければならないので・・・。

ちなみに小さい研究かもしれないけど、こんなことがわかっています⇒「新人看護師のインシデント体験時の心理状態」

ここの終盤で、以下のことが述べられています。

・事故を起こした時の心理面として「大丈夫だと思った」「深く考えていなかった」「知らなかった」など、判断を深めていなかったことが伺える。

・新人のインシデント発生要因には、思考の未熟さが影響している

このように、新人看護師さんは経験が浅いがために予測が難しいんですね。

自分の「思い込み」による事故を防ぐためにも、やはり毎回の振り返りと対策が大切です。

インシデントは本当につらいです。

けど、きちんと向き合っていけば、看護師としてまた1つ成長できます。

そして、その小さな成長が積み重なり、気づいたら新人看護師を卒業し、頼りがいのある先輩へ成長していきます。

「インシデント=悪」ではなく「成長のチャンス」など、ぜひ前向きに捉えていってください。

ということで、今回の内容は終わりです。

少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

あわせてこちらの記事もどうぞ!

-

-

【参考書レビュー】「看護の現場ですぐに役立つ 医療安全のキホン」若手看護師におすすめ!

新人看護師『看護の現場ですぐに役立つ 医療安全のキホン』から学べることを教えてください。 こういった疑問に答えていきます! 本書で学べること ①インシデントとはどういったよ ...

続きを見る